Al noroeste de la provincia de Soria se encuentra la villa de Ucero, una pequeña población levantada alrededor de la iglesia parroquial en la que, a decir del populacho, se custodia un "Cristo templario" (pseudo templario a decir de Ángel Almazán).

Ucero es un pueblo pintoresco constituido por edificios rurales y presidido por un ruinoso, pero aún espectacular, castillo medieval, el cual controla el paso desde la vega del río Ucero al Cañón del Río Lobos, elemento orográfico de gran valor paisajístico y ecológico, producto de la secular acción erosiva del agua sobre un lecho de rocas calizas. El resultado: un hermoso valle delimitado por enormes paredes rocosas de formas caprichosas y tonalidades cromáticas variadas, salpicadas aquí y allá por innumerables cuevas y hoquedades.

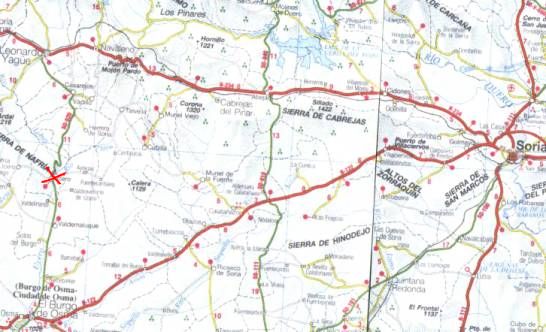

Se llega a la población por la carretera comarcal SO-920, que une los núcleos de San Leonardo de Yagüe y el Burgo de Osma.

Apuntes históricos sobre la villa de Ucero

Estas tierras habitadas por el hombre desde la prehistoria, ocupada por celtíberos y colonizada por los romanos, permanecieron despobladas durante los primeros siglos de la invasión islámica y no comenzaron a ser repobladas hasta que la frontera se aproximó al cauce del Tajo.

La historia de la villa de Ucero en sí y de las aldeas que de ella dependieron se inicia en época medieval, pues como asentamiento debió fundarse tras la repoblación de Osma, a pesar de que no se cite en las crónicas hasta el año 1175 (1170 según algunos autores). Posteriormente la jurisdicción se constituiría en Señorío, período desde el que comenzaremos a relatar la historia de Ucero, dejando para más adelante la oscura época de la fundación de la villa y la construcción del castillo, pues es en ella donde habría que situar un establecimiento templario en el lugar que, inexplicablemente, no recogen las relaciones de los cartularios y demás documentación concerniente a la Orden.

El primer Señor Feudal de nombre conocido fue Juan García de Villamayor, importante caballero que ocupó altos cargos en la Corte Real. En 1272 fallece y cede en testamento el señorío a su segunda esposa, María de Meneses, dama que al enviudar residió en el castillo, donde mantendría relaciones, entre 1276 y 1280, con el que sería años más tarde el rey Sancho IV de Castilla. Fruto de estas relaciones nació una niña que se llamó Violante Sánchez de Ucero. Su padre, el rey, le donó el Señorío de Ucero como dote al concertarse la boda de la dama con Fernando Ruiz de Castro, caballero que después habría de revelarse contra el rey Fernando IV, sucesor de Sancho IV. Esta rebelión provocó que Violante cayera en desgracia con su hermanastro el rey Fernando IV y tuviera que huir a Portugal. Con el tiempo regresó a Castilla y profesó la Orden de Santiago, a la que legó en testamento, otorgado en Segura el 30 de diciembre de 1327, todos sus bienes, entre ellos el castillo y la propia villa de Ucero. Sin embargo, existe una escritura anterior en que Violante declaró beneficiarios de sus bienes de arras y del Señorío de Ucero a sus padres, por lo que cabe considerar que es debido a tal escritura, o bien por que la Infanta no fue reconocida oficialmente como hija del rey Sancho IV hasta 1301 (por expresa dispensa del Papa Bonifacio VIII), lo cierto es que el deseo último de Violante nunca se llevaría a cabo, con lo que el Señorío de Ucero no llegó a poder de la Orden de Santiago.

Se sucedieron años turbulentos, como las luchas civiles que enfrentaron a los nobles, las cuales fueron paulatinamente desembocando en una anarquía que a punto estuvo de destruir la unidad de Castilla. Juan García de Villamayor, nieto del noble del mismo nombre que en su día esposó con Violante, aprovechó las revueltas y se apoderó por las armas del Señorío de Ucero cuando acudió a tierras sorianas para defender los derechos del rey Fernando IV frente al Infante de la Cerda. Este caballero, que fuera vasallo de varios reyes con los que desempeñó altos cargos, poseyó el Señorío de Ucero durante pocos años, y viendo cercana su muerte testó a favor de la Mitra de Osma en 1302 (a precio irrisorio según consta en el documento de venta conservado en el Archivo Catedralicio). Con este testamento trató de compensar los excesos llevados a cabo por sus tropas contra las posesiones de la Iglesia durante las revueltas, pero la venta no fue aceptada por algunos nobles partidarios de Violante. Como relata Alejandro Aylagas, "la situación alcanzó tal extremo que en 1313 el obispo Juan Ascarón, al frente de los hombres de armas que reunió entre los publos de su Dignidad, se enfrentó militarmente a Juan Fernández Padilla, Señor de Calatañazor, por haber invadido el término de Ucero en apoyo de los derechos de la Infanta. Esta drástica reacción del obispo Ascarón no fue suficiente y en ocasiones similares defendió por las armas los derechos de su Dignidad."

De cuando Ucero habría sido de la Orden del Temple

No se sabe con exactitud cuando los templarios habrían llegado a Ucero, pero al parecer habría sido hacia la primera mitad del siglo XII, que fue cuando el Temple se estableció en la frontera del reino de Castilla para combatir contra los musulmanes. En esta época la Orden del Temple obtuvo gran cantidad de posesiones, donde levantarían castillos y monasterios al objeto de consolidar el territorio reconquistado a los árabes. Fueron estos tiempos de prestigio para la Orden, que recibió la protección de nobles y reyes, hasta el punto que el aguerrido monarca de Aragón, Alfonso I "el Batallador", conquistador y repoblador de las tierras de Soria, les nombró herederos de todos sus estados y posesiones. El legado no llegó a cumplirse, pero en las negociaciones el Temple obtuvo el beneficio de las posesiones que más le interesaban en aquel momento.

Dado que los datos que figuran archivados dan como primer señor de Ucero conocido a Juan García Villamayor, que como ya hemos dicho murió en 1272, cabe pensar con fundado criterio que fue en torno a la época de la fundación del enclave (1170-1175), cuando el Temple habría recibido la donación de Ucero de manos del propio rey Alfonso I "el Batallador", que en tanta estima les tenía, y al que seguramente habrían ayudado en las campañas militares de reconquista de estas tierras al Islam. En este caso, serían los propios templarios los que habrían levantado el castillo (así lo afirma Juan G. Atienza), que por su morfología, tal como veremos, casi no deja lugar a la duda. Posteriormente, la villa de Ucero y su castillo habrían pasado a formar parte de las propiedades del noble García de Villamayor.

A Ucero se le relaciona con el Temple en la hipótesis que mantiene que este enclave fue el monasterio de San Juan de Otero mencionado por las crónicas, si bien existen diversas teorías al respecto de la ubicación de este misterioso emplazamiento templario, que alcanzó gran distinción en la baja Edad Media y llegó a ser uno de los doce principales conventos templarios en Castilla.

A pesar de que existan historiadores que sitúan el monasterio de San Juan de Otero en otros lugares de la provincia soriana, ya de antiguo investigadores como Argote de Molina o Campomanes confirman el templarismo del enclave del río Lobos.

De hecho, Ucero guarda estrecha relación con la ermita de San Bartolomé, situada ésta dentro del Cañón del Río Lobos, pues no en vano el castillo está construido en altozano a la entrada del propio cañón, como vigilante del acceso al mismo y seguramente a la propia ermita que en su día fuese el templo del convento de la Orden (¿San Juan de Otero?). Como ya hemos dicho, no existe documentación que avale la condición templaria de sendos enclaves, pero no hay dudas entre la mayor parte de los investigadores para atribuir a los templarios estas dos edificaciones, en base a la morfología e iconografía de las construcciones, así como a una tradición popular muy arraigada.

Existen diversas citas documentales que se refieren al convento templario de San Juan de Otero, que lo sitúan en la diócesis de Osma. Angel Almazán, basándose en autores como Rades de Andrada, Argote de Molina, Loperráez y Pedro Rodríguez Campomanes, no duda en afirmar que la ermita de San Bartolomé es lo único que queda de dicho convento, afirmación también sostenida por el investigador y escritor Juan G. Atienza. Por otro lado, Almazán en su obra Guía Templaria Soriana y el Enigma del Río Lobos, expone la hipótesis del investigador Florentino Zamora, quien sitúa el convento de San Juan de Otero en torno a la capilla románica del castillo de Ucero.

Otra hipótesis es que San Bartolomé y el castillo de Ucero conforman un enclave templario por sí solos, debido a sus características especiales que iremos explicando, y por ello, los monjes guerreros prefirieron mantenerlo en secreto, lo que explicaría la falta documental. Otra hipótesis a considerar sobre la ubicación del desaparecido convento de San Juan de Otero que citan los diferentes estudios, sería que el mismo fue otro enclave templario ubicado en zona distinta a la de Ucero y el Cañón del Río Lobos, que bien pudiera ser en el cerro de San Juan, en la Sierra del Almuerzo, al norte de Soria.

En la página sobre San Juan de Otero profundizaremos en las diversas hipótesis existentes sobre la ubicación de este convento templario.

Sí conviene aquí hacer mención de lo referido por Alejandro Aylagas, pues de confirmarse la teoría que sitúa San Juan de Otero en el Señorío de Ucero, sabríamos incluso algunos datos más referente a este enclave templario.

Dice Aylagas:

"Es bien conocido que los templarios eran contumaces negociadores en cuestiones que afectaban a sus bienes y precisamente el primer documento donde se cita al monasterio de San Juan de Otero es un ejemplo. Se trata de la disputa entre el Temple y la orden de Calatrava por la posesión de los bienes de Fernán Núñez de Fuente Aljemil. Este caballero, hijo segundo de Nuño García, primer señor de Fuente Aljemil, decidió servir a Dios en la milicia y tomó hábito del Temple en el convento de San Juan de Otero. Es por tanto el primer y único caballero templario de Ucero de nombre conocido. Al poco tiempo cambió de opinión y mudó de hábito pasando a la orden de Calatrava. A su muerte, en el año 1170, el Maestre del Temple fray Herminio, reclamó los bienes de dicho caballero, en la villa de Melgar de Herramental, por haber hecho profesión en su Orden. El Maestre de Calatrava, Fernando Escarza, defendió el derecho a dichos bienes por haber fallecido con su hábito. Las disputas llegaron a tal punto que el Papa Alejandro III tuvo que nombrar una comisión para mediar en el conflicto (Crónicas Ordenes Militares, F. Rades Andrade).

El monasterio estaría dotado de bienes y propiedades para su sustento y, aunque no se han conservado datos escritos al respecto, su demarcación quizás coincidiría con el Señorío de Ucero. Asimismo, y dado que los musulmanes dominaron durante el siglo XII la zona oriental de la provincia soriana, los templarios se verían obligados a levantar el castillo de Ucero para defender las posesiones del monasterio. Es de justicia reconocer que la hipótesis de la fundación por el Temple del Señorío y castillo de Ucero no está suficientemente comprobada, pero existen indicios en tal sentido. Así el castillo de Ucero, aunque sufrió a lo largo de los siglos importantes y numerosas reformas, tiene el esquema de triple recinto que caracteriza a las fortalezas templarias y una laberíntica entrada hasta la parte central del castillo que indica el conocimiento en el arte poliorcético por parte de sus constructores. Como ocurre en todas las investigaciones sobre el Temple, una vez más se carece de datos contrastados y se debe contentar con razonar sobre los indicios existentes".

Al aproximarnos a Ucero, independientemente del camino elegido para llegar, lo primero en lo que se repara es en el castillo.

A él se puede acceder de dos maneras: desde el propio pueblo de Ucero por la calle que nace a la derecha del puente, según se entra en Ucero provenientes de El Burgo de Osma, o con vehículo por un camino rural que surge a la izquierda según se va de Ucero a Aylagas. Independientemente del camino elegido, ambos nos llevan a la fachada principal, donde observaremos en primer plano lo que queda del muro delimitador del primer recinto amurallado de un total de tres, característica típica de los recintos amurallados templarios.

En la entrada principal aun campean los restos del blasón del obispo Honorato Juan, quien según la crónica de Almazán, fue él ultimo que mandó reparar el castillo.

El estado actual del castillo es bastante ruinoso aunque aun se puede pasear entre sus muros.

Una abertura en la muralla permite el acceso a las ruinas de la capilla románica existente junto al castillo, curiosamente fuera del recinto defensivo.

En el recinto central del castillo se alza majestuosa su torre del Homenaje.

Entre los matacanes se hallan dos gárgolas: en una se pueden ver dos figuras humanas, una de las cuales parece susurrarle a la otra en el oído.

La segunda es un águila, emblema de San Juan el Evangelista, que tiene una persona debajo que parece portar un libro.

Sobre las arcadas de las ventanas de la torre, pueden verse dos bafométicas cabezas.

Pero lo que más llama la atención es el interior, de donde han desaparecido las distintas estancias con las que contaba la torre, dejando a la vista una bóveda gótica con un medallón central y cuatro extrañas ménsulas en los ángulos.

Nuestro estimado amigo el periodista e investigador Juan Ignacio Cuesta, experto en gliptografía, hace un estudio de este medallón y nos indica que es de forma toroidal y destacan de el dos elementos: la leyenda que lo adorna y la escena simbólica del interior.

Aunque bastante deteriorado, podemos aun observar varias letras que conformarían parte de varias palabras, estas a su vez separadas por tres puntos. Cuesta señala que se trata de separaciones canónicas para dignificar el texto. Según la importancia del mismo, estas separaciones irían desde un punto hasta tres y una cruz patada. En nuestro caso, las separaciones son tres puntos y una cruz patada, lo que nos da a entender que el mensaje va a personas concretas con ideas concretas.

La forma de las letras es común en el románico y a decir de Cuesta pertenecen a la tradición iniciada por el segundo Maestro de Silos, afirmando que quien lo realizó pertenecía a los Maestri Canpionesi, herederos de las tradiciones arquitectónicas que se suponen nacidas en Hiram de Tiro y el Templo de Salomón.

Las letras y palabras que según el estado actual podemos leer son:

MEI (tres puntos en vertical)

QVI (tres puntos en vertical)

CRI_ _ _ _ _ _S (tres puntos en vertical) + LONG (dos o tres puntos en vertical)

UEL (dos o tres puntos en vertical)

Según Juan Ignacio Cuesta, estaríamos ante el salmo 51 del Salterio, según la Biblia Nácar-Colunga o 50 según la Vulgata. Estas palabras son una hibridación evidente, puesto que su forma original es la plegaria que David hace a Dios al ser amonestado por Natán (Samuel, Libro II). Este salmo es adaptado por toda la tradición estético-filosofica medieval, que va unido al concepto del pecado original, en donde todo ser humano nace manchado con respecto a su creador y debe ser redimido por Jesucristo, mediante los sacramentos instaurados. En opinión de Juan Ignacio Cuesta, la leyenda de Ucero dice: Ten misericordia de mí, Jesucristo por la intersección de Miguel; en una forma posiblemente abreviada mediante un acróstico.

En la escena interior del medallón observamos dos figuras. Una de ellas es el Agnus Dei (Cordero de Dios), representación de Jesús el Cristo.

La segunda de las figuras corresponde inequívocamente a algún tipo de cánido, a un lobo más exactamente, a pesar de que el deterioro de la policromía del fondo haya inducido a errores de interpretación a algunos autores, como por ejemplo a Ángel Almazán, que pensó se trataba de un cérvido. Ello fue debido a consecuencia de las referidas manchas o desperfectos policromáticos que semejan una cornamenta. Para Juan Ignacio Cuesta, el lobo del medallón representa el compendio de todo cuanto amenaza al hombre vulgar, al manso, al No Adepto, y por ende ser el fuerte, el maligno, EL SABIO, vampiro, investigador, heterodoxo y al “Caballero Templario de alto rango que tiene conocimientos superiores”.

Las ménsulas, en cada una de las esquinas de donde parten las nervaduras de la bóveda, no dejan de ser menos enigmáticas. Una de ellas es el busto de un hombre barbado con corona y orejas descubiertas (símbolo de iniciación) que abraza a sendos hombrecillos a sus lados que tienen sus palmas hacia arriba. Es curioso que el hombrecillo de la derecha, en su mano izquierda tiene seis dedos.

La siguiente ménsula, situada a la derecha de la anterior, representa también a un hombre barbado coronado con sendas figuras humanas a sus lados, pero están con los brazos caídos y no son abrazados por el hombre del centro. Estas dos figuras más pequeñas parecen ser mujeres.

La siguiente se haya deteriorada, pero se ve que era un busto humano, que también enseña las manos.

La ultima ménsula también es una figura humana que enseña las manos y que también tiene las orejas al descubierto.

contexto alquímico, las cuatro ménsulas representan el proceso de la Gran Obra Alquímica y junto con el medallón, indicarían al iniciado las características de las actividades llevadas a cabo en el enclave, pero no aquí en el castillo, puesto que este solo cumple una función de vigilancia y salvaguarda del verdadero centro o laboratorio alquímico.