|

|

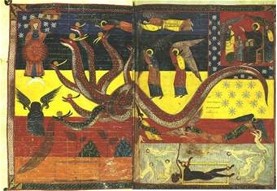

CODEX TEMPLI CODEX TEMPLI es una enciclopédica obra sobre la Orden del Temple de más de 900 páginas y 96 ilustraciones a color: miniaturas y grabados de códices, biblias, beatos y manuscritos medievales; arte religioso de hasta el siglo XVI; fotografías de castillos, iglesias, mezquitas, reliquias, iconografías, frescos, obras pictóricas procedentes de museos, archivos, bibliotecas y templos de España, del resto de Europa y de Oriente Medio. Dirigida y coordinada por la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales «Templespaña», editada por el principal grupo editor en lengua española, la Editorial Aguilar (Grupo Santillana), y elaborada por más de una veintena de especialistas, CODEX TEMPLI está llamada a convertirse en un referente, en un clásico dentro de su género.

No estamos ante un libro más de los centenares que sobre el Temple se han escrito y publicado… Estamos, sin lugar a dudas, ante una obra paradigmática, una obra que marcará un antes y un después en la divulgación del fenómeno templario. No en vano, este fenómeno medieval es algo que trasciende al estudio meramente histórico, como lo demuestra el hecho de que, espiritual e ideológicamente, siga muy presente en la memoria colectiva, tanto de Occidente como de Oriente. Es por ello que decimos que la Orden del Temple es algo más que un fenómeno histórico, es un arquetipo universal revestido de connotaciones místicas y épicas, y como tal debe ser estudiado y analizado desde diversas perspectivas o disciplinas (historia, teología, arquitectura, simbología, metafísica, mitología, etc.).

Siendo como es el fenómeno templario algo que se gestó en el corazón de la Cristiandad occidental (en el Císter de San Bernardo de Claraval), no menos cierto es que tuvo su nacimiento en Oriente, en Tierra Santa, en la antigua mezquita de al-Aqsa, en el monte del Templo de Salomón. Tal vez por ello es que el fenómeno templario, adscribiéndose a la tradición particular cristiano-católica, es también un fenómeno extrapolable, o mejor dicho enraizado en la Tradición unánime o universal, una Tradición primordial que se aplica, en palabras del gran metafísico francés René Guénon, a todo lo que depende de verdades principales o de principios inmutables que se derivan de la Verdad primera y única. En suma, de ese Verbo que ya era en el principio (Cf. Jn 1, 1), y que en Cristo se hizo carne (Cf. Jn 1, 14).

Luis Alcaina Guzmán, vicepresidente y coordinador general de Templespaña, señala en el prólogo de la obra a propósito de esta dimensión universal del Temple:

«No debe caerse en el error de pensar que la búsqueda de comunión o religamiento (de religare, religión) de la criatura humana con su Creador es algo que sólo debe ser tratado, en el ámbito del Temple, bajo un prisma católico, apostólico y romano, pues no cabe la menor duda de que aquellos que fueron caballeros de Oriente y Occidente se vieron impregnados necesariamente de diversas corrientes religiosas y filosóficas; pero no debe olvidarse que la Orden fue instituida por la Iglesia católica y que dependía directamente del romano pontífice. Partiendo de estas premisas, CODEX TEMPLI se ha concebido como una obra integral, de ahí que se componga de estudios que cabría encuadrar, a grandes rasgos, en los siguientes epígrafes diferenciados:

Esta división genérica podría subdividirse a su vez en otras categorías más específicas y, en algunos casos, hay capítulos de la obra que se encuadrarían en más de un epígrafe de los referidos.

No obstante, para ofrecer una idea general, basten las siguientes clasificaciones y comentarios:

Estudios de divulgación histórica. Los estudios de divulgación histórica, a la par que relatan hechos apasionantes, son fundamentales para el conocimiento cabal del Temple y del contexto medieval en que se desarrolla la singladura de los monjes-soldados, amén de muy útiles como fuente de consulta, pues aportan una ingente cantidad de información sobre todos los aspectos contingentes de la Orden (histórico, cronológico, organizativo, militar, financiero, logístico, etc.). A este apartado se adscriben capítulos como el de José Luis Delgado Ayensa (III. Caballeros templarios: monjes y guerreros, custodios y cruzados), sobre la dimensión caballeresca y militar del Temple; Jordi Castañé i Mestres (V. La encomienda templaria), sobre el aspecto logístico y estratégico, la vida conventual, etc.; José Miguel Nicolau González (VIII. El rey templario), sobre el rey aragonés Jaime I el Conquistador, que fuera en su infancia tutelado y educado por los templarios de la fortaleza de Monzón; Raúl Riesco Martínez (XX. El establecimiento de la Orden del Temple en los reinos hispánicos y su presencia en el Camino de Santiago), sobre los templarios en la España de la Reconquista y en la Ruta Jacobea; y Carlos García Costoya (XXII. Los templarios y la Vera Cruz), sobre la relación de los templarios con las reliquias de los lignum crucis. También se incluyen en este apartado los ensayos de Florencio Pascual Rodríguez-Valdés (VI. Templarios, los banqueros de la Cristiandad), que en su caso, además, adereza la perspectiva histórica con su visión particular como economista, filósofo y ex-político, y el de José Carlos Sánchez Montero (IX. Apogeo y decadencia, arresto y juicio de la Orden del Temple), que sobre el proceso judicial contra la Orden hace lo propio en su calidad de licenciado en Derecho. Estudios de investigación. Entre los capítulos que tienen un mayor componente de investigación está el de José Antonio Hurtado García (XXI. De cómo el Temple llegó a América antes del descubrimiento oficial). En el estudio de este historiador e ingeniero aeronáutico residente en las islas Canarias, los análisis cartográficos (Atlas Catalán de Cresques y Carta marítima de Dulcert) y los cálculos matemáticos y geográficos del primer viaje colombino tienen un peso específico muy importante. En cuanto a los dos originales capítulos aportados por el escritor y teólogo Antonio Galera Gracia (XVII. Nuevos descubrimientos sobre el Bafomet templario y XIX. Los templarios y la raza maldita de los agotes), se basan, el primero de ellos en hallazgos arqueológicos y en consideraciones teológicas, y el segundo en la interpretación de documentos inéditos. Otros ensayos, a caballo entre la divulgación histórica y la investigación, son los de Julián Martos Rodríguez (II. Codex Templi: los textos), en el que se aportan una buena cantidad de documentos históricos traducidos de su versión francesa: documentos clásicos como la Regla primitiva y la Loa de San Bernardo, y también documentos inéditos en español (varias cartas); el de Alfonso Sánchez Hermosilla (XXIV. La Sábana Santa y los templarios. De cómo la Síndone llegó a Occidente), que, en su calidad de médico forense y miembro del Centro Español de Sindonología, aporta información técnico-científica que otorga un valor añadido a un tema sobre el que se han vertido ríos de tinta, no siempre con el debido rigor. Estudios tradicionales. En lo que se refiere a los estudios que se ocupan en buena medida del aspecto doctrinal y filosófico (desde una perspetiva tradicional), los dos del prolífico escritor Ángel Almazán de Gracia (XI. Los guardianes de la Tierra Santa. El esoterismo templario y XVI. Los templarios y la búsqueda del Santo Grial) resultan muy interesantes y sui generis, en tanto representan la sintetización de amplios conocimientos doctrinales, fruto de muchos años de estudio de las diversas tradiciones espirituales de Oriente y Occidente (cristianismo, sufismo, gnosis chiíta, neoplatonismo, pitagorismo, hermetismo alejandrino…). Ambos capítulos representan, por ello, un hito actual dentro del marco de la llamada Tradición Primordial. Otros ensayos magistrales, en la línea de la Tradición iniciática, corresponden a los capítulos aportados por tres directores de revistas electrónicas de temática tradicional: José Antonio Mateos Ruiz (XII. La caballería cristiana. La iniciación templaria): mística cristiana y sufí, filosofía caballeresca luliana, esoterismo católico de Charbonneau-Lassay…; Mauro Zorrilla Hierro (XIV. Dante y la filiación templaria de la Fede Santa): una lectura templaria de la obra de Dante Alighieri y las filiaciones laicas de la ‛Fede Santa’, la ‛Massenie du Saint-Graal’ y los ‛Fedeli d´Amore’; Sergio Fritz Roa (XXIX. Templarios y alquimistas): de los templarios a los Frères aînés de la Rose-Croix, de San Alberto Magno, Arnau de la Vilanova o el beato Ramón Llull, a Fulcanelli, Canseliet o Roger Caro, pasando por una interpretación del Bafomet y otros símbolos templarios desde la hermenéutica filosofal… A caballo entre los ensayos de divulgación histórica y los tradicionales, tenemos los del escritor Chema Ferrer Cuñat (XV. Los templarios y la tradición iniciática de los trovadores y XIII. Los templarios y la secta de los Asesinos), en los que se nos ofrece un recorrido por todo el fascinante mundo del amor cortés, el trobar clus —trovar hermético—, los poetas místicos y las épicas trovadorescas, los «comedores de hachís» y el «Viejo de la Montaña», la Caballería cristiana y la Caballería islámica…; el del padre cisterciense fray Francisco Rafael de Pascual, ocso (X. La continuidad del Temple en las órdenes militares y el Císter. Valores e ideales de los templarios), ensayo de un interés extraordinario en lo que concierne al aspecto monacal y religioso del Císter y por extensión del Temple y del resto de órdenes militares españolas; el de Fernando Arroyo Durán (I. La Orden del Templo de Salomón: primeros años y entorno social), ensayo de divulgación histórica con tres epígrafes en los que se abordan aspectos doctrinales concernientes a la tradición céltica y al joanismo católico; el de Sergio Fritz Roa (IV. San Bernardo y el Temple. El brazo armado de la Iglesia), donde el peso de la doctrina tradicional (la particular cristiano-católica, en la línea paulista, bernardiana y agustiniana; y la unánime o primordial en la línea guénoniana y evoliana) constituye el armazón del capítulo. Estudios desmitificadores. En otro orden se sitúan los estudios desmitificadores, entre los que cabe incluir el de Fernando Arroyo Durán (XXV. Templarios, jesuitas y masones: el afán legitimista), que si bien argumenta la incuestionable vinculación histórica y tradicional entre los francmasones medievales y los templarios, y la de ambos con la masonería especulativa y el neotemplarismo caballeresco de origen masónico, pone de manifiesto que la cadena de transmisión de esta herencia se rompió definitivamente en el siglo XVIII (curiosamente, ya durante los «avivamientos del XVII» los eslabones eran muy débiles y escasos), debido a diversos avatares históricos. Se revelan también en este capítulo muchas de las imposturas y falsificaciones que, por un mero afán legitimista, tanto masones como neotemplarios de adscripción masónica, con la colaboración en ocasiones de jesuitas (que buscaban con ello desprestigiar a la masonería), llevaron a cabo durante los siglos XVIII y XIX. Chema Ferrer (XXVI. El Priorato de Sión y los merovingios: un mito nacionalista), desmonta con información fidedigna algunos de los mitos y falsedades que, en los últimos tiempos, alimentan buena parte de la espuria literatura dedicada a vulgarizar la figura de Cristo, a tergiversar la historia del cristianismo y a inventar todo tipo de grotescas conspiraciones eclesiásticas y ocultistas. Desmitificables son también varios ensayos de los encuadrados en otros apartados. Realmente el conjunto de la obra puede calificarse de desmitificadora, destacando en este sentido los capítulos autoría de Antonio Galera (en el aspecto histórico-teológico) y los de Ángel Almazán (en el especto tradicional-doctrinal). Estudios mitológicos. En esta apartado se adscriben estudios que, desde una perspectiva seria y erudita, se ocupan de los aspectos más controvertidos en torno a la mitología templaria, los que tienen que ver con sus presumibles conocimientos herméticos y esotéricos. Podría enmarcarse dentro de este apartado el estudio del escritor y periodista, responsable de la sección «Lugares de poder» del célebre programa radiofónico La Rosa de los Vientos (Onda Cero), Juan Ignacio Cuesta Millán (VII. Los enclaves templarios españoles. Arquitectura y simbolismo), en el que, además de reparar en las especiales características de ciertos enclaves templarios vinculados a las tradiciones mágicas y sagradas ancestrales (en los llamados precisamente «lugares de poder»), ofrece todo un repertorio de conocimientos relacionados con el simbolismo arquitectónico e iconográfico, la geometría sacra y el número áureo, el misticismo y el esoterismo como «amplificador» de lo sagrado, la Cábala y el método de interpretación gemátrica, etc. En una línea parecida, tenemos los ensayos de otro prolífico escritor, Jesús Ávila Granados (XVIII. Los templarios y los cátaros, XXIII. Los templarios y las Vírgenes negras y XVIII. El santoral templario), en los que, con su habitual estilo narrativo ágil y descriptivo, ofrece una panorámica histórica, mitológica y doctrinal que, remontándose al zoroastrismo y los cultos mistéricos grecolatinos, llega hasta los tiempos del cristianismo primitivo y sus diversas ramificaciones (corrientes gnósticas), y de ahí hasta las principales «herejías» de la Edad Media (bogomilos, cátaros, templarios), todo ello jalonado de abundante información sobre enclaves y reliquias templarias, simbolismo iconográfico y zodiacal, etc. En una subdivisión aparte, que bien podría ser la de «ensayos legendarios», tendríamos el capítulo de Santiago Soler Seguí (XXVII. Leyendas templarias), una recopilación de leyendas españolas que servirá para proporcionar a los lectores, quizá a estas alturas del libro ya un poco saturados de «sesudos» estudios, la dulce «guinda del pastel». Pero es que además de amenidad, este capítulo tiene un gran valor antropológico, amén de toda la riqueza tradicional, simbólica y arquetípica de la cultura popular, aderezada en este caso con la propia riqueza simbólica del elemento templario. Por otra parte, de las difusas fronteras donde termina la historia y comienza la leyenda, siempre se pueden extraer enseñanzas (las llamadas popularmente «moralejas») y datos históricos muy valiosos. Este sería un colofón ideal para una obra antológica sobre el Temple, sino fuera porque es el penúltimo capítulo. Cierra la obra una Bibliografía templaria, no crítica ni sumaria, sino cuasi-integral, con prácticamente todo los ensayos y estudios publicados hasta el momento en las lenguas cooficiales españolas: castellano, catalán, euskera y gallego, y buena parte de lo publicado en portugués y otros idiomas (en este último caso sobre el Temple en España).

| |