|

|

HISPANIA INCOGNITA En Hispania incognita, mito, tradición, leyendas, enigmas históricos y lugares mágicos se dan la mano para conducirnos, a través de un apasionante viaje en el tiempo, de un extremo a otro de la geografía ibérica: Galicia, Castilla, Valencia, Murcia, Andalucía... serán escenarios en los que nos encontraremos a lo largo de los diferentes capítulos para descubrir esa «España desconocida» que nos rodea.

Desde el mítico continente perdido de la Atlántida hasta el romanticismo del siglo XIX, desfilarán ante el lector muchos de los pueblos que han contribuido a conformar la identidad nacional española a través de los siglos; personajes que han influido de manera extraordinaria en el devenir histórico de España por su carisma o heroísmo; misterios, intrigas y aventuras de carácter novelesco; lugares con una atracción especial por sus características geofísicas o arquitectónicas; las huellas simbólicas de los enigmáticos caballeros templarios; tradiciones y leyendas de origen ancestral con influencias célticas, grecolatinas, judías y árabes que permanecen vivas en pleno siglo XXI.

Hispania incognita se ha ordenado en cinco partes temáticas, bajo los siguientes epígrafes descriptivos:

- Ancestros, mitos y tradiciones. Para hacerse mejor una idea de la variedad temática, nada mejor que ofrecer una sucinta presentación de cada uno de los capítulos.

Cap. I: El hombre fósil, por Juan Ignacio Cuesta Millán,

donde se refiere la aparición de los primeros homínidos

en la Península Ibérica, contrastándose las teorías evolucionista y

creacionista. En este capítulo se diserta sobre las facultades que separaron a

los homínidos de los animales: la inteligencia, la

abstracción y sobre todo la trascendencia. El crucial hallazgo en Atapuerca de una nueva especie bautizada Cap. II: Del mito atlante a la civilización perdida de Tartessos, por Fernando Arroyo Durán, donde se analizan algunas de

las teorías que relacionan los mitos ibéricos y las ancestrales rutas de

peregrinación con el continente perdido de la Atlántida. Lo interesante en este

artículo es la formulación mitográfica que recompone

tradiciones, mitos y leyendas. Los mitos y sus interpretaciones deben

considerarse estrictamente en un plano simbólico y arquetípico, pues de esa

forma pueden entenderse determinados aspectos cosmogónicos y primordiales que

parecen imbricarse en lo más profundo de las civilizaciones humanas y para los

que las teorías científicas no pueden dar explicaciones convincentes. De los

mitos ibéricos más ancestrales se llega hasta la religión celtibérica, de

influencia escita-indoirania, según algunos expertos,

e incluso védica según otros, y que, en definitiva, es una síntesis

interesantísima de la espiritualidad oriental y occidental. La exposición

concluye con un periplo histórico por la enigmática civilización de Tartessos, de oscuro origen y cuyo declive y desaparición

acaece con la llegada de los cartagineses al sur de la Península Ibérica.

Cap. III: Celtiberia. Sacrificios humanos a los dioses de

la Naturaleza, por Juan Ignacio Cuesta. Aquí se habla de las tribus que, llegadas por el

norte y sur de la Península Ibérica, conformaron una cultura de simbiosis

verdaderamente fascinante: la celtíbera. Estos antiguos pobladores de Iberia rindieron diversos cultos a la Naturaleza,

asociados a fenómenos perceptibles que tenían efectos en su vida cotidiana, no

dudando en ofrecer a sus dioses sacrificios humanos. En este capítulo se habla

de los viejos espíritus o divinidades célticas, de la casta sacerdotal o

druidas, de las aras o altares de sacrificios de los pueblos de los verracos:

los vetones, tribu celtibérica que conformó junto con otras la llamada «Cultura

de las Cabezas Cortadas».

Cap. IV: La Torre de Hércules y el mito de Gerión, por Carlos García Costoya, donde la fusión bíblica-mesopotámica del mito del Diluvio

Universal y las tradiciones celtas confluyen en la mágica tierra de Galicia, y

donde la el mito clásico de Hércules y Gerión (rey de Tartessos) y la historia de la Hispania

romana se concretizan en un monumento: el faro más antiguo del mundo, conocido

como Torre de Hércules, en la ciudad de La Coruña.

Cap. V: La dama del lago y otras mujeres

mitológicas, por Chema Ferrer Cuñat,

repara en la mitología femenina, dado que la figura de la mujer ocupó un lugar

relevante en las sociedades antiguas. Los modernos

mitólogos sugieren que aquella primera esposa de Adán, la Lilit

de los textos hebreos, un ser correspondiente a las lamias

griegas y romanas, era la personificación de lo femenino, caracterizado no

solamente por su capacidad de fecundar, sino por la perversión y la perfidia o

por la rebeldía frente al poder masculino. Esta significación ha sido una

constante en las diferentes culturas, por ejemplo en las míticas ondinas,

ninfas o janas ibéricas, identificadas en la Edad Media

con las brujas o hechiceras. Esto afectó a la consideración popular de los

lugares mágicos tradicionales, como las lagunas y las fuentes, muchas de las

cuales, durante la cristianización, se fueron asociando a apariciones marianas

y dedicadas al culto a la Virgen. En el capítulo se explica por qué mitos como

el de Melusina, cuyo mejor relato nace de la pluma

del escritor Jean d'Arras a finales del siglo XIV en La noble historia de los Lusignan, representa

el exponente principal de los numerosísimos linajes que fundamentan su

nacimiento en una leyenda. Incluso algunos miembros de estos linajes, como Guy de Lusignan, logró sentarse

en el trono del reino latino de Jerusalén durante las cruzadas. El capítulo

concluye con las curiosas tradiciones en torno a algunas mujeres mitológicas

hispánicas, como la ninfa galaica Tanitaco, la ondina

del Matarraña o la jana levantina de la fuente de Teulada.

Cap. VI: Aprendices, compañeros y maestros, por Antonio Galera

Gracia, donde se explica de qué forma los diferentes oficios tradicionales en

los que se emplea el ser humano fueron apareciendo en la Historia obedeciendo

siempre a las diversas necesidades que se le planteaban. Desde la confección de

vestidos de los primeros clanes prehistóricos a la elaboración de las primeras

armas y rudimentos para la caza y la defensa, desfilan por este capítulo los

brujos o sacerdotes, los artesanos y alfareros, los curtidores y cardadores,

los herreros y carpinteros, etc. En el capítulo se relatan algunos casos

legendarios e históricos relacionados con los gremios artesanos, como la

matanza de Tedeliz, hazaña llevada a cabo por los

gremios de curtidores y cardadores contra los piratas berberiscos que asolaban

las costas levantinas en el siglo XIV; las curiosas obligaciones contractuales

entre los aprendices y maestros de oficios entre los siglos XVI al XVIII, etc.

El capítulo concluye con la hipótesis defendida por el autor sobre uno de los

grandes enigmas gremiales del Medievo: las marcas de

cantería que se pueden observar en algunas piedras de las iglesias, catedrales

y fortificaciones del periodo románico y gótico.

Cap. VII: El 'taurobolio' atlante de La Barrosa, por Chema Ferrer, trata

de una antiquísima tradición popular que aún se celebra en nuestros días en el

pueblo soriano de Abejar, cuyo origen y significado cabe sondear en los

arcaicos cultos táuricos ibéricos y en el mito

platónico de la Atlántida...

Cap. VIII: La noche de San Juan y los «júas», por Emilia Cobo de

Lara, donde se explica cómo una festividad que se remonta a tiempos

inmemoriales y que está relacionada con el solsticio de verano, con el correr de los siglos se ha ido transformando

para adaptarse a los diferentes momentos históricos, bien adoptando un

trasfondo religioso, bien siguiendo pautas propias de la tradición popular. La

noche de San Juan es una tradición de origen pagano que se incorporó al

calendario festivo cristiano para conmemorar el nacimiento de San Juan

Bautista, Precursor del Mesías. No es gratuita la

coincidencia entre el ancestral culto solar y San Juan Bautista, dado que el

personaje es de una gran talla, porque representa al Sol menor que abre camino

al gran Sol, que es Cristo. La fórmula de síntesis utilizada por la Iglesia

para asimilar a sus ritos las tradiciones paganas de los fuegos nocturnos en la

fiesta del solsticio de verano, se basa en la adaptación a las propias

tradiciones religiosas cristianas que hablan del milagroso nacimiento de San

Juan. En la actualidad, la noche de San Juan es, ante todo, una fiesta

de carácter popular cargada de simbolismo, aunque la mayoría de los que

participan en ella desconozcan el significado de los ritos que llevan a cabo.

El capítulo se ocupa específicamente de la noche de San Juan malagueña o

«verbena» de San Juan, donde un muñeco llamado «júa»,

que recibe este nombre en recuerdo de Judas Iscariote,

es quemado la noche del 23 al 24 de junio. Para comprender mejor el significado

simbólico de esta sacra y profana festividad, se analizan los aspectos

primordiales, las leyendas, los ritos y predicciones relacionados con la noche

de San Juan.

Cap. IX: San Pedro de Castellfort:

la peregrinación «herética», de Chema Ferrer. Otra muestra de asimilación cultural y

cultual. En este caso se trata de la peregrinación a un lugar sagrado de la

histórica y fascinante comarca del Maestrazgo: la ermita medieval de San Pedro

de Castellfort, donde se venera al sustituto cristiano del mitológico protector de Roma, Júpiter Optimus Maximus

(el mejor y más alto), que se adoraba en un templo sobre el monte Capitolino.

Como Júpiter Fidius era guardián de la ley, defensor

de la verdad y protector de la justicia y la virtud, Simón Pedro, el principal

discípulo de Jesucristo, apóstol y misionero de la primitiva Iglesia cristiana,

es para la tradición católica el primer obispo de Roma y primer Papa (Pontifex Maximus).

Pero es que, indudablemente, el destino de la romería de San Pedro es además el

mismo enclave donde los antiguos pobladores celtíberos acudían a celebrar los

rituales relacionados con la llegada de la primavera. En esta ancestral romería cabe destacar dos hitos

importantes: la parada en el Santuario de la Virgen del Avellano, durante la

primera jornada, y la de la Virgen de la Fuente, durante la segunda.

Reminiscencias del culto y veneración a las aguas subterráneas y a sus ninfas

custodias, en la figura arquetípica de la Venus Matero Venus Genitrix,

diosa de los jardines y de los campos en la mitología romana, cuyo lugar ha

sido providencialmente ocupado por la «Venus cristiana», Nuestra Señora, la «Estrella de la Mañana». Pero el verdadero esplendor del lugar, a la vez que la

extraña reconstrucción del eremitorio y sus aledaños, tiene lugar cuando el

padre Francisco Celma llega a la localidad de Catí, en el siglo XVIII. Se asegura que este piadoso

sacerdote se hallaba al borde de la muerte y, encomendándose a la Virgen del

Avellano, se recuperó milagrosamente tras haber recibido incluso el viático. A

partir de aquel momento, el padre Celma se hizo cargo

de la reconstrucción de la iglesia construida en el Santuario, así como de la

decoración del interior de la llamada Capilla de la Comunión, en la iglesia de

la población. Estos dos lugares son especialmente relevantes por su

extraordinario simbolismo. Para comprender mejor el sustrato de este complejo

entramado tradicional y simbólico, el capítulo diserta sobre las

significaciones de la alquimia mística cristiana, los cultos paganos celtas y

la antigua celebración de la sexualidad.

Cap. X: La Cruz de Caravaca. Una extraña forma de

contribución, por Antonio Galera. Este capítulo trata sobre una de las reliquias más

sagradas y famosas de España: la Vera Cruz de Caravaca. Se refiere la tradición

de su milagrosa aparición y se detallan los privilegios otorgados a la ciudad y

el santuario que custodia la reliquia a lo largo de los siglos por diferentes

reyes hispanos, debido a su milagrosa intervención en abundantes victorias

contra los invasores sarracenos. Especialmente extraña es una forma de

subvención concedida en tiempos de Felipe III a petición del padre Luis Ferrer,

de la Compañía de Jesús...

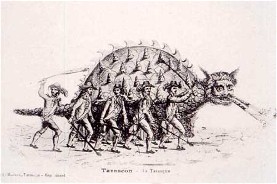

Cap. XI: La «Tarasca»: de tradición medieval a icono de la

moda,

por Emilia Cobo. La Tarasca es una tradición, de probable origen francés, que

pasó a España en la Edad Media formando parte de la procesión del Corpus Christi. Era la tarasca una figura de gran tamaño que

representaba un animal monstruoso y maligno, cuyo simbolismo era una auténtica «catequesis moralizante visual». En el capítulo se refiere la historia de esta

tradición en ciudades como Madrid, donde fue prohibida por el rey Carlos III en

1780, y en Granada, donde para soslayar la

prohibición real, la tarasca cambió su nombre por el de «la Pública», con el

que se le ha conocido popularmente hasta hace unas décadas. En los últimos años

ha vuelto a recuperar su nombre de «Tarasca» y a ser, una vez más, el referente

lúdico de la fiesta religiosa y profana más importante de Granada. El artículo

concluye con la explicación de por qué hoy en día, si se pregunta a cualquier

granadino qué es la tarasca, inmediatamente contestan que es el referente

ciudadano de la moda femenina del verano... Y es que son pocos los que

reconocen ya su origen o su significado tradicional.

Cap. XII: El sepulcro del apóstol Santiago, por Carlos García Costoya. En este artículo, escrito por uno de los principales expertos en

tradición jacobea, se detallan de manera escueta las principales «pruebas» históricas y arqueológicas que apuntan a la autenticidad de la tradición

compostelana. Se refieren los pormenores de los estudios arqueológico y

anatómico de los huesos exhumados en la basílica compostelana, encargado a la

Universidad de Santiago por el arzobispo Miguel Payá Rico en el siglo XIX, así como un resumen de los principales argumentos que,

durante el proceso canónico, permitieron llegar a la conclusión de que los

restos humanos hallados en las excavaciones pertenecían al apóstol Santiago y

sus discípulos. El trabajo concluye ocupándose de los hallazgos de restos

arqueológicos en la excavación de 1897 y relacionando las pruebas más

concluyentes que refuerzan la antigüedad y autenticidad de la tradición

jacobea.

Cap. XIII: El varón apostólico San Cecilio:

entre la leyenda y la fe, por Emilia

Cobo. Este artículo se ocupa de la figura del primer obispo y patrón de

Granada, San Cecilio, uno de los Siete Varones Apostólicos que, según la

tradición, acompañaron al apóstol Santiago para predicar la fe de Cristo en la

antigua Hispania. A caballo entre la historia y la

leyenda, la figura de Aben Alradi,

más conocido como San Cecilio, está profundamente ligada a la génesis histórica

de la Iglesia cristiana granadina, que tiene sus orígenes en los primeros años de

expansión del cristianismo, al ser la provincia romana de la Bética (actual

Andalucía), una de las zonas más romanizadas a finales del siglo I. Todo lo que sabemos de

San Cecilio está sacado de los llamados libros plúmbeos del Sacromonte,

hallados en la capital del reino nazarí tras ser conquistada por los Reyes

Católicos a finales del siglo XV, concretamente, cuando se estaba construyendo

la catedral, ya en el siglo XVI. Se explica por qué la Iglesia católica nunca

ha aceptado estos libros como fuentes fiables a la hora de describir la vida

del santo. Entre los hallazgos, un pergamino es especialmente interesante: las

llamadas Profecías de San Juan. Desde el primer momento llamó la

atención el texto del pergamino. En la parte superior aparecía el texto en

árabe; a continuación, el texto en castellano de la época; debajo, otro texto

en árabe; y en el lado izquierdo, un texto en latín con ortografía

castellanizada. El primer texto, escrito en árabe, explicaba que era una

profecía de San Juan Evangelista: al parecer, San Cecilio, a su vuelta de

Tierra Santa, había recogido esa profecía en Atenas, de manos del

Pseudo-Dionisio el Areopagita,

discípulo de San Pablo, junto con los otros objetos...

Cap. XIV: Zulema y la leyenda de la Mesa del rey Salomón, por Fernando Arroyo. El

capítulo se ocupa del sagrado objeto conocido como Mesa de Salomón, una

reliquia de enorme valor simbólico y material que, según las crónicas

musulmanas, los árabes habrían encontrado en la capital del reino visigodo de Hispania, la antigua población de origen celta que los

romanos llamaron Toletum. El hallazgo habría tenido

lugar en los primeros días de la invasión islámica de la Península Ibérica, en

el año 711. Sin embargo, no es seguro que la encontrasen ni que estuviese en

aquel momento en Toledo... ¿Realidad? ¿Leyenda? La historia de cómo la Mesa de

Salomón habría llegado a España comienza durante la toma de Jerusalén y el

saqueo del Templo de Salomón llevado a cabo en el año 70 de la era cristiana

por las legiones romanas de Tito. En el artículo se refiere cómo la reliquia

pasó más tarde a formar parte del mítico tesoro de los godos y cómo en el año

526 es trasladada a Toledo cuando dicha ciudad se convierte en la capital del

reino visigodo de Hispania. Se analizan las crónicas

musulmanas para contrastar cómo las árabes y bereberes inciden en el desarrollo de la conquista islámica

de Hispania o en la descripción de la Mesa de

Salomón, mientras que la tradición hispano-árabe (recogida por autores

andalusíes o magrebíes ya tardíos) se ocupa más del

origen remoto de la reliquia y del motivo por el que se encontraba en Al Ándalus. Por último, el autor se ocupa de una de las

versiones legendarias, recogida incluso por Cervantes de las consejas populares

alcalaínas, que señalan que fue en Alcalá de Henares, más concretamente junto

al cerro del Viso, en la conocida como cuesta de Zulema (y Zulema no es otra

cosa que la deformación del nombre árabe Sulayman, esto es Salomón), que los sarracenos habrían encontrado la Mesa de Salomón

escondida en una cueva por los visigodos durante su repliegue... Y es que antes de que existieran las ciudades musulmanas

de nueva fundación de Madinat al-Faray (Guadalajara) o Madinat al-Salim (Medinaceli), ya se dio en llamar, desde los mismos inicios de la invasión

agarena, Madinat al-Salim (Ciudad de Salomón) y Madinat al-Maida (Ciudad de la

Mesa) a la vieja Complutum junto al río Henares... El

trabajo concluye con la exposición de una hipótesis inédita, que situaría a Tarik, el gran caudillo norteafricano que encabezó los

inicios de la conquista árabe de España, como miembro de una estirpe de origen germánica...

Cap. XV: Hermanos Hospitalarios de Burgos, una

orden histórica envuelta en la leyenda, por Antonio Galera.

La Orden de los Hermanos Hospitalarios de Burgos fue fundada en 1212 por el rey

de Castilla Alfonso VIII, como acción de gracias por haber vencido en la batalla de

Las Navas de Tolosa «gracias al milagro que el

Todopoderoso tuvo a bien obrar en favor de los cristianos», y en recuerdo de la

milagrosa aparición de Nosa Señora da Barca al

apóstol Santiago, que tanta semejanza guardaba con el milagro que se había

obrado en la mencionada batalla. La nueva hermandad fue fundada con los

siguientes objetivos: cuidar, socorrer y defender a los peregrinos que se dirigían

hacia el sepulcro del apóstol Santiago y, asimismo, cuidar, socorrer y defender

a los peregrinos que se dirigían hacia el templo de Nosa Señora da Barca, para alcanzar desde allí el «fin del mundo» (como se ve, lo

que muchos hoy creen una costumbre pagana tiene también su razón de ser

cristiana dentro de la tradición jacobea). Esta hermandad de caballeros estaba

conformada, por tanto, por hospitaleros y soldados. En el artículo se explica

la leyenda jacobea de la aparición de Nosa Señora da

Barca en Muxía, Galicia, y cómo los llamados «lugares

de poder» fueron buscados desde tiempos inmemoriales en todas las culturas por

hombres que aspiraban a alcanzar la sabiduría, la salud o la santidad (los esenios, por ejemplo, fueron

verdaderos expertos en la búsqueda y determinación de estos mágicos lugares),

costumbre que los eremitas y monjes cristianos llevaron a cabo por conocerla a

través de los libros sagrados que traducían, tales como el Neviím o libro de los Profetas hebreos (ss.VIII al I a.C.), e incluso a través de antiguos tratados de medicina como el Corpus Hippocraticum (s.IV a.C.). El

culto simbólico de las piedras estaba enraizado en la cultura celta, pero en la

cultura medieval las piedras conservaron en buena parte aquellas tradiciones.

Buena muestra de ello es la leyenda que relaciona a la Hermandad de los

Hermanos Hospitalarios de Burgos con una de estas piedras sagradas, la llamada «pedra de avalar», ubicada en Galicia; leyenda que tiene ciertas analogías

simbólicas con el episodio de otra leyenda, la del rey Arturo y la espada

mágica, Excalibur, que sólo él pudo sacar de la roca

en la que estaba enclavada. Por supuesto, el artículo también se ocupa de la

historia documentada de la orden hospitalaria burgalesa, que, además de en la

ciudad castellana en la que se fundó, tenía otro hospital caritativo en la

localidad gallega de Corcubión, cerca del Finis Terrae.

Cap. XVI: Los endemoniados de La Balma, por Chema Ferrer. En el año 1939 la Guardia

Civil disolvía por la fuerza una auténtica batahola de Satán en el Santuario de

La Balma, sito en uno de los lugares más inaccesibles

de la ya de por sí aislada comarca del Maestrazgo. Los exorcismos de la Virgen de la

Balma, que se venían celebrando desde tiempos

inmemoriales, transformaban en un auténtico aquelarre el santuario mariano en

los últimos días del verano. Frente a la recóndita

cueva se congregaban miles de personas que, llegadas en una especie de

siniestra romería, no tenían otro objetivo que alimentar su lascivia y

satisfacer sus instintos más morbosos. El atractivo principal lo constituían

los poseídos, que llegaban al santuario desde lugares verdaderamente lejanos,

pues tal era su fama. Todo aquel concierto del espanto lo dirigían ciertas

mujeres poco piadosas, las llamadas caspolinas porque procedían en su mayoría

de la villa aragonesa de Caspe, arpías que se alzaban con el báculo de la

autoridad, impartiendo remedios y métodos absolutamente perversos. Sacerdotisas

del infierno, estas brujas manejaban a placer la ignorancia y los deseos libidinosos

de las gentes embrutecidas que acudían a aquel abominable Cap. XVII: Leyendas medievales y renacentistas, por Antonio

Galera. Las leyendas nacieron de la Historia y de la

tradición y se han transmitido de boca en boca desde tiempos inmemoriales... La

leyenda contiene en sí misma la potencialidad de su difusión, ya que su cauce

primordial no es el medio escrito, sino la tradición oral. No obstante, muchas

leyendas fueron glosadas por escribas, poetas y literatos en diferentes

periodos de la Historia. En este artículo se relatan varias leyendas medievales

y renacentistas surgidas de la Historia, y en las que resulta por ello difícil

delimitar realidad y ficción; se transcribe también un cuento moralizante de la

época o Cap. XVIII: Leyendas nazaríes,

por Emilia Cobo. Se trata de una recopilación de leyendas con dos rasgos en común:

el tiempo histórico y el especio geográfico que abarcan. El origen de estas

leyendas de sabor oriental, que parecen sacadas de los cuentos de Las mil y una noches, está en las

tierras del sur de España en las que pervivió durante

más tiempo la civilización islámica: Al Ándalus, y

proceden de la última época de este dominio: el reino nazarí de Granada.

Cap. XIX: La caballería medieval española,

por Antonio Galera. En la España medieval, el caballo era un arma de guerra: la mejor y la más

eficaz. Durante el periodo helenístico y durante el Imperio romano, los

caballos ya gozaron de gran consideración: representaban el poder de las

familias, de los grandes generales o de los reyes. El caballo de Alejandro

Magno, Cap. XX: Omar ben Hafsún y el reino

de la montaña, de

Emilia Cobo. Se trata de la apasionante historia de Omar ben Hafsún («Omar hijo de Alfonso el noble»),

uno de los personajes más interesantes de la historia medieval andalusí o

hispanomusulmana. Vivió a caballo entre los siglos IX y X y mantuvo en jaque a

cuatro sultanes de Al Ándalus, hasta que la

enfermedad y la muerte lo vencieron. De este personaje, descendiente de los

condes visigodos de Ronda, atrae lo accidentado y novelesco de su vida, tan

llena de vicisitudes. Cautivan sus condiciones de guerrero hábil, fuerte en la

defensa, burlón en los tratos, o altivo en sus relaciones con los califas

musulmanes. Asombran sus dotes de organizador, su habilidad para sacar partido

de la flaqueza del enemigo, y las envidiables condiciones que le permitieron

sostener, durante treinta años, un reino cristiano «montaraz» en Bobastro, junto a la capital del poderoso imperio islámico

de Al Ándalus. Y es que en los últimos tiempos de su

vida, el «rey de la montaña» Omar ben Hafsún, padre de Santa Argentea,

decidió convertirse a la religión de sus ancestros, el cristianismo, y morir

bajo el nombre de Samuel de Bobastro...

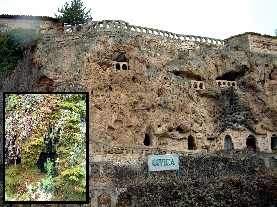

Cap. XXI: Los desconocidos eremitas de la Alcarria, de Juan Ignacio Cuesta. El capítulo hace un recorrido por diversos

enclaves de la comarca de la

Alcarria, en la provincia de Guadalajara, marca o tierra fronteriza en el Medievo que alberga multitud sorpresas históricas,

artísticas y paisajísticas. En este lugar tuvieron los templarios algunos

enclaves discretos, apropiados para desarrollar sus cometidos de vigilancia

fronteriza, de repoblación y consolidación de territorios y, también, de

fortalecimiento espiritual en lugares especialmente apropiados para ello... En

estas tierras podemos encontrar impresionantes lugares desconocidos, como la «ciudad eremítica»

de Cívica, un promontorio rocoso lleno de cavernas, galerías

artificiales, oquedades y techos que conservan estalactitas. Aunque no hay

indicios que lo confirmen, es muy posible que este lugar fuera utilizado desde

muy antiguo como refugio de eremitas. En cualquier caso, el visitante tiene la

sensación de hallarse ante un enclave sagrado en el que resultaría

relativamente fácil entregarse a visiones místicas. Junto a Cívica hay una

impresionante cascada, no tanto por su tamaño, como por el despliegue de

colores del paisaje, engalanado con todas las gamas del verde y cuya existencia

depende del agua que resbala y forma cortinas de agua que alimentan diversas

especies de plantas, sobre todo, musgos, helechos y culantrillos de brillos

esmeraldas. Allí se abre una grieta tras la que hay una pequeña sala en la que

también se acumulan innumerables sugerencias... No se sabe quiénes habitaron

las grutas de Cívica. ¿Eremitas hispanorromanos?

¿Monjes jerónimos del cercano monasterio de San Blas, hoy en ruinas?

¿Refugiados templarios procedentes de Torija u otras

encomiendas tras la disolución de su orden?... Quizás todos ellos en diferentes épocas históricas.

Cap. XXII: El olvidado rey García de Galicia, por

Carlos García Costoya. Por lo general, los monarcas medievales que gobernaron los reinos

cristianos españoles son unos grandes desconocidos. Sus vidas, hazañas y

vilezas permanecen olvidadas en los oscuros anaqueles de los archivos. En este

capítulo se refiere la historia de la conspiración de los regios hermanos Alfonso VI de León y Sancho II de Castilla, para

arrebatarle el reino de Galicia a su hermano menor, García, a quien condenaron

a vivir prisionero los últimos veinte años de su vida. Su particular historia

es propia de la «Máscara de Hierro», con la diferencia de que, en este caso, no

se está hablando de ficción literaria sino de las luchas fratricidas que se

sucedieron en la España cristiana del siglo XI...

Cap. XXIII: Las

emparedadas: ¿condena o penitencia?,

por Chema Ferrer. El emparedamiento es una costumbre ancestral que consiste en encerrar a una persona viva

en una pequeña celda de la que jamás podrá salir. Los emparedados podían ser

condenados o voluntarios (generalmente por razones religiosas), pero el final

era siempre el mismo. En el capítulo se refieren algunos casos en que el furor

de la virtud y la devoción llevó a mujeres al suplicio voluntario de encerrarse

en vida entre cuatro paredes, en algunos casos solas, como Santa Potenciana, una eremita andaluza de los tiempos del

califato de Córdoba, y en otros casos acompañadas, como Santa Oria, emparedada

con su diligente madre Amuña, con cuyo cadáver terminó conviviendo Oria hasta que también falleció. Otros motivos de

emparedamiento sucedían por la llamada «Pública Honestidad». En el derecho

medieval, el matrimonio no consumado tras los esponsales derivaba en una

situación anómala: las mujeres quedaban impedidas para contraer nuevas nupcias,

por lo que solían ingresar en conventos de clausura de por vida. El emparedamiento como castigo

también fue casi siempre aplicado a las mujeres y se realizaba como método para

reprimir su sexualidad. Los antecedentes se remontan a las sacerdotisas del

templo de Vesta. Las famosas vestales hacían votos de virginidad estricta; si

éste se incumplía, el castigo era el emparedamiento o, más bien, el enterramiento

en una tumba en la que sólo se les proporcionaba una lamparilla de aceite,

leche y un poco de pan, mientras la turba enfurecida pisoteaba la tierra que la

cubría. Hay varias

historias tétricas sobre el emparedamiento como castigo. En 1770 se encontró en

una estancia disimulada del campanario de la catedral de Granada un esqueleto;

así lo atestiguó José Ventura, mandadero de las monjas de la piedad. Dicho

habitáculo, de cuatro palmos de lado, sólo tenía un agujero en el techo que

haría las veces de respiradero y por el que se supone se le echaría algo de

comer al condenado.

Cap. XXIV: Alfonso X,

virtudes y desafueros del rey Sabio, por Antonio Galera. En

este capítulo se refieren algunos episodios bastante desconocidos sobre el

monarca castellano Alfonso X, una de las figuras políticas y culturales más

importantes de la Edad Media. Y es que, el que fuera trovador de la Virgen, fue

también mecenas de saberes sacros y paganos. No dejó de ser frecuente que algunos reyes

medievales se dejaran aconsejar por místicos, maestros e iluminados que

aseguraban transmitir los designios de Dios o que usasen su privilegiada

posición para acceder a los saberes filosóficos y

ocultistas de otras culturas. El caso de Alfonso X es un ejemplo en este

sentido, pues dentro de su magnífica empresa cultural, en la que brilló con luz

propia la Historia, ocupan un lugar destacado la astrología y la astronomía

(reunidas en una sola ciencia en aquellos tiempos). Anécdotas solemnes y

cotidianas del Rey Sabio han sido recuperadas de diferentes documentos, para

ilustrar sobre la personalidad de un monarca que dedicó más de la mitad de su

reinado a aspirar a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que amó

con sinceridad a su pueblo, que tuvo tantos aciertos como graves errores, y que

murió olvidado y asediado en Sevilla en 1284. A pesar de todo, la memoria

histórica le recuerda hoy por su incomparable legado cultural.

Cap. XXV: El intrigante

clan de los Abencerrajes, de Emilia Cobo. En la Edad Media, el

poder residía a menudo en las grandes sagas familiares. En ocasiones, los

linajes más influyentes acaparaban tanta riqueza e influencia como los

monarcas. Y esto ocurría tanto en los reinos cristianos como en los reinos

musulmanes que durante ese periodo ocupaban el solar ibérico. Uno de los linajes nobiliarios que más influyó en

el reino nazarí de Granada desde comienzos del siglo XV hasta su total

desaparición en 1492 a manos de los Reyes Católicos, fue la familia

Abencerraje, de origen africano. Éste es el nombre castellanizado con el que se

conoció a la tribu de los Banu Sarray, apellido que significa «hijos del talabartero». Su historia es la historia del nepotismo, el tráfico de

influencias y la intriga política en la España musulmana. Debido a sus

rivalidades con otros linajes granadinos, y sobre todo a la debilidad de los

sultanes de ese periodo, los abencerrajes contribuyeron a precipitar la caída

del último reducto moro de España.

Cap. XXVI: El enigma de Hanos y otros lugares malditos, por

Juan Ignacio Cuesta. El extenso páramo alcarreño, dividido en dos partes por el río Tajo, es una

tierra caracterizada por la pobreza de unos terrenos duros, inservibles para

otra cosa que no sean cultivos de cereales, olivos, almendros, vides, ganado y

su producto más genuino: todo cuanto fabrican las abejas. En algunos lugares la

dureza llega a ser extrema. Y, sin embargo, hubo gentes que eligieron estos

sitios para vivir, quizá porque las condiciones ambientales en aquellos tiempos

eran diferentes. Sus asentamientos desaparecieron bruscamente y, según dicen

las leyendas, de manera dramática. La falta de documentos impide a los

historiadores hacer algo distinto a especular aplicando el sentido común. Hanos fue un pueblo maldito que desapareció dejando un buen

montón de ruinas que apenas se ven bajo los paupérrimos rastrojos y matorrales.

Nadie quiso saber nada de la vida de sus habitantes, ni de su destino, puesto

que a nadie mereció la pena escribir sobre ello. Sólo nos queda de esta

población un testigo mudo que se eleva milagrosamente sobre el páramo: «el Paherón», apenas un esqueleto de piedras mal ensambladas

que nos avisa de que a su alrededor late un misterio difícil de desentrañar.

Cap. XXVII: Aliatar, por Emilia Cobo. Aliatar es otro personaje histórico del reino nazarí de Granada, vivió en el siglo XV y

se le conoce más por leyendas, romances, novelas, e incluso por obras

teatrales, que por datos fehacientes que la historia haya conservado de él. Fue

jeque de Granada, y de él las crónicas dicen que «era moro célebre, por haberse elevado con su valor desde el

modesto ejercicio de especiero a las mayores honras de la caballería». Aliatar participa en numerosas batallas y correrías por las

tierras de frontera entre el reino cristiano de Castilla y el islámico de Granada,

siendo protagonista de algunas gestas heroicas. No obstante, poco se sabe

históricamente de este noble guerrero, que fue el terror de los cristianos en

la zona fronteriza, aunque su figura ha trascendido al campo de la leyenda y

del romance a lo largo de varios siglos, desde sus contemporáneos hasta los

románticos.

Cap. XXVIII: Los monjes

soldados del Alto Rey, por Juan Ignacio Cuesta. En

este capítulo se describe la historia de una región empobrecida, abandonada, olvidada y

casi desconocida para la inmensa mayoría: la Sierra de Alto Rey, en la

provincia de Guadalajara. En su punto más alto, los caballeros templarios

habrían emplazado un puesto de vigilancia, un castillo construido cerca de un

curioso santuario que oculta su cima. Resulta extraño y perturbador que este

risco, en la distancia y a pesar de las evidentes diferencias, recuerde otro

lugar que tuvo mucha relación con la Orden del Temple: Alamut,

el refugio del Viejo de la Montaña. En aquella lejana fortaleza, al sur del mar

Caspio, en Persia, llamada también el «nido de las águilas», se gestó una de

las epopeyas de la historia medieval. La secta ismaelita de los «Asesinos»,

despreciados y temidos a partes iguales, emprendieron desde aquel lugar una

serie de actividades que sembraron el pánico en Oriente y que se basaban en el

asesinato político. En la cumbre del pico más

alto de la Sierra de Alto Rey, en el corazón de España, a 1852 metros de altura, donde la nieve puede

verse a veces hasta entrado el verano, está el Santuario de Cristo Rey, también

conocido como Alto Rey de la Majestad o Santo Alto Rey. No es lugar de acceso

fácil... Todos los primeros sábados de septiembre suben numerosos romeros hasta

este antiquísimo recinto sagrado, cuya memoria se hunde en la prehistoria, para

venerar al «Rey del Mundo». Así que éste es uno de tantos lugares donde se han

celebrado siempre ceremonias y ritos sagrados, paganos o cristianos... Si

realmente los templarios erigieron el primitivo santuario de Alto Rey, y si

realmente, como sostiene también la tradición, construyeron o utilizaron

algunas de las iglesias más fascinantes y repletas de simbolismo de la zona,

como Santa Columba Albendiego o San Bartolomé de Campisábalos, ¿qué razones profundas tuvieron para ello?

Cap. XXIX: Las claves templarias del castillo de Santorcaz,

por Fernando Arroyo. Aunque la documentación no pueda demostrarlo,

sencillamente porque existe un vacío documental, lo cierto es que son muchos

los indicios que apuntan a que el castillo de la localidad madrileña de Santorcaz fue templario. El lugar de Santorcaz

fue ocupado desde tiempos inmemoriales, como lo demuestran los vestigios

arqueológicos de la antigua ciudad celtibérica de Orcada.

El castillo fue también prisión de nobles y clérigos, contando entre sus más célebres

prisioneros a Ana de Mendoza, princesa de Éboli, o a

Rodrigo de Calderón, conde de la Oliva, marqués de Siete Iglesias y ministro de

Estado de Felipe II. También, entre 1466 y 1472, estuvo preso en Santorcaz un humilde bachiller y arcipreste de Uceda

llamado Gonzalo Jiménez de Cisneros (llamado luego Francisco, al tomar el

hábito de San Francisco), que llegaría a ser el poderoso Cardenal Cisneros. No sólo la tradición fuertemente arraigada,

sino una serie de pinturas murales insólitas en el interior de la actual

iglesia parroquial de San Torcuato, antiguo templo de la fortaleza, parecen

señalar a los freires del Temple...

Cap. XXX: El Hundido de Armallones, ¿un jardín botánico templario?,

Juan Ignacio Cuesta. En las gargantas del Tajo, en la provincia de Guadalajara,

existe un espectacular cañón conocido como Hundido de Armallones. Los

lugareños mantienen relatos muy interesantes sobre este paraje. Uno de ellos

afirma que toda aquella región estuvo bajo la tutela de la Orden del Temple

durante el siglo XIII y principios del XIV. ¿Existió en el Hundido de Armallones un convento, monasterio o encomienda cuyas

ruinas quedaron bajo el gran desprendimiento que se produjo coincidiendo con

algún movimiento sísmico anterior a 1578? ¿Se cultivaron aquí plantas

medicinales, algunas de ellas con sustancias cannabinoides

utilizadas desde antiguo para alcanzar éxtasis místicos? De todo ello parece

haber vestigios...

Cap. XXXI: El Cañón del río

Lobos: un centro sagrado, por Fernando Arroyo. El Cañón del

río Lobos, en la provincia de Soria, es uno de los centros mágicos y sagrados

más importantes de España. Especialmente famosa es su ermita de San Bartolomé

de Ucero, repleta de un simbolismo desconcertante. El

lugar en que está enclavada, de una belleza natural abrumadora y junto a unas

cuevas donde los antiguos celtíberos del cercano Castro Bellido oficiaban

ritos a la Magna Mater; la tradición que vincula este

templo con el antiguo e ilocalizado convento

templario de San Juan de Otero, citado en 1170 una bula papal de Alejandro III,

hacen del lugar uno de los más enigmáticos y fascinantes de toda Europa. En

este capítulo se hace un repaso histórico del enclave, se realiza un análisis

iconográfico de la torre del homenaje del castillo de Ucero,

ruinoso guardián a la entrada del Cañón, y se expone una hipótesis sobre la

trascendencia simbólica que el emplazamiento pudo tener para los templarios.

Cap. XXXII: Conquistadores

del Nuevo Mundo: forjados para la gloria, por

Emilia Cobo. En este capítulo se ofrecen algunos datos poco conocidos sobre la

vida de dos de los más grandes conquistadores españoles, los hidalgos

extremeños Hernán Cortés y Francisco Pizarro. A las aventuras y hazañas de los dos principales

conquistadores del Nuevo Mundo se han dedicado infinidad de estudios. En este

artículo se repasarán etapas de sus vidas anteriores a las campañas que los

encumbró a la gloria, etapas menos relevantes que sus conquistas imperiales

pero en las que se forjó la personalidad del conquistador. Surgen así unos

personajes de carne y hueso, valientes, ambiciosos, maquiavélicos, nobles,

honestos... También se recordará el instante más crucial de la vida de toda

persona, un instante que a todos llega y que a todos trata por igual, que no

distingue a ricos de pobres, a olvidados de recordados, a traidores de traicionados:

la muerte.

Cap. XXXIII: El mensaje

secreto del Palacio Laredo, por Fernando Arroyo. Pese a

la relevancia que para la ciudad de Alcalá de Henares y para el arte romántico

en general tuvo Manuel José de Laredo y Ordoño,

polifacético hombre que fue arquitecto, político y artista, apenas su figura y

obra son conocidas, ni siquiera en la Cuna de Cervantes: la vieja Complutum de la que llegó a ser alcalde entre 1891 y 1893.

Este artículo se ocupa precisamente de la vida y el legado artístico de un

relevante personaje histórico que, debido seguramente a la discreción de la que

siempre hizo gala y a su carácter hermético, ha pasado bastante desapercibido.

Especialmente, el artículo se centra en su obra más emblemática y enigmática:

el conocido como Palacete Laredo de Alcalá de Henares, un fascinante capricho neomudéjar que esconde un mensaje secreto...

| |